NBSの連載小説 第三弾 僕シリーズについて

Episode 1 「このままでいいのか」という気付き

寒い夜だった。いや、「明け方」と言ってもいいだろう。

寒い夜だった。いや、「明け方」と言ってもいいだろう。

師走の午前3時。僕は、身を切るような北風に急ぐ元気もなく、トボトボと家に向かって歩いていた。

着古した革のジャンパーがやけに重く、僕の猫背を更に丸くする。

このジャンパーの元の持ち主と数分前に別れたばかりだった。「お疲れさまでした」と車を降りる僕に、「ん」とだけ答えた横顔に深い疲れが滲んでいた。終電を逃すといつも僕を家の近くの大通りまで送ってくれる会社の先輩。ジャンパーは一年前の冬、ちょうど今日みたいに寒い夜に「やるよ」と投げてくれたものだった。

僕らは、某業界で働いていた。その業界の会社がすべてそういう状況とは言えないから、あえて業界の名前は伏せておこうと思う。とにかく、ハードな仕事だった。終電ギリギリに帰れればラッキーで、明け方帰りや徹夜も度々あった。週休2日ということになっているものの休日に仕事に出ないと追いつかず、そして収入は生活するのにやっとという程度だった。

憧れて入った業界。最初は眩しく見えた先輩が、輝きを失って行くごとに、僕の将来が見えなくなってきていた。

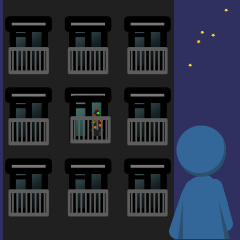

次の角を左に曲がると僕のアパートが見える。角にマンションが建つ前はコインパーキングで、敷地を斜めにショートカットできたのに。ここに差し掛かるたびに小さな苛立ちを感じる本当の理由は、自宅までの歩数が数十歩増えたからではなくて、その新築マンションの暮らしに決して手が届かないから。そんな自分の情けなさに目をそらすように夜空を見上げた時、「ああ、しまった」と思わず声が出た。

次の角を左に曲がると僕のアパートが見える。角にマンションが建つ前はコインパーキングで、敷地を斜めにショートカットできたのに。ここに差し掛かるたびに小さな苛立ちを感じる本当の理由は、自宅までの歩数が数十歩増えたからではなくて、その新築マンションの暮らしに決して手が届かないから。そんな自分の情けなさに目をそらすように夜空を見上げた時、「ああ、しまった」と思わず声が出た。

視線の先のマンションの窓に、点滅を繰り返すクリスマスツリーの灯りが映っていた。来週は、クリスマス。そして嫁の誕生日だった。誕生日には、嫁の実家に行きいっしょにお祝いをする約束になっていた。しかし、今日の打ち合わせで年末までほぼ連勤の予定を組んでしまったのだった。

嫁とは、学生時代からの付き合いで、子どもが授かったのを契機に9月に入籍した。「生まれた子どもといっしょに結婚式をあげよう」という約束になっているが見通しは立っていない。そもそも、僕に子どもを養って行けるだろうか。

「このままでいいのか」。

ツリーの点滅が、子の将来、嫁の幸せ、僕の人生への警告信号のように見えて、僕はしばらく動けずに北風の中で佇んでいた。

■このコンテンツは、特定のスタッフを描いたものではなく、全員の経験をもとに書き起こしたフィクションです。NBSの社風に関しては、かなり忠実に描いています。